福建医科大学最新Cell子刊论文:电刺激,安全有效治疗小脑疾病

来源:生物世界 2025-07-15 13:17

这项临床研究表明,经颅交流电刺激(tACS)通过调节脊髓小脑性共济失调 3 型(SCA3)患者的大脑功能连接,改善了共济失调的严重程度,且安全可行,未发现任何治疗相关不良事件。

脊髓小脑性共济失调 3 型(SCA3)是由 ATXN3 基因的致病性胞嘧啶-腺嘌呤-鸟嘌呤(CAG)重复扩增所导致的,是全球最常见的常染色体显性遗传性共济失调类型。SCA3 的核心临床表现为进行性小脑性共济失调,表现为行走不稳、进行性构音障碍、吞咽困难和运动准确性差等。

大多数 SCA3 患者在患病后 10-20 年内会丧失行动能力,从发病到死亡的生存期为 20-25 年。目前尚无有效的治疗方法能够改变该疾病的自然病程,这使得该疾病不仅给患者及其家庭带来沉重负担,也给卫生和社会系统造成重大压力。

近日,福建医科大学附属第一医院甘世锐副教授、付莹教授、王柠教授、倪隽主任医师作为共同通讯作者(陈新元主治医师、博士生刘夏、硕士生林炜、硕士生张琳为共同第一作者),在 Cell 子刊 Cell Reports Medicine 上发表了题为:Transcranial alternating current stimulation for treating spinocerebellar ataxia type 3: A randomized controlled trial 的研究论文。

这项随机对照临床试验结果显示,经颅交流电刺激(tACS)治疗脊髓小脑性共济失调 3 型(SCA3)安全、有效、耐受性良好,通过调节 SCA3 患者的大脑功能连接,改善了共济失调的严重程度,鉴于该疾病缺乏有效治疗方法,这项研究为改善脊髓小脑性共济失调(SCA)患者的共济失调症状提供了有效的干预手段,并有望推广应用于其他类型的小脑疾病。

非侵入性脑刺激(NIBS)干预措施越来越多地被用作辅助疗法,通过调节神经可塑性来增强其他康复方法,用于治疗各种神经和精神疾病。经颅交流电刺激(tACS)是一种特殊的 NIBS,能够用正弦和双相交流电刺激大脑皮层神经元。

近期的多项临床试验表明,经颅交流电刺激(tACS)可能对帕金森病、阿尔茨海默病、癫痫、精神分裂症、抑郁症、失眠症和中风等神经疾病具有治疗效果。然而,目前尚无针对小脑疾病开展的精心设计的大规模随机对照试验来研究经颅交流电刺激(tACS),因此,tACS 反复治疗对小脑疾病可能产生的长期影响,仍完全未知。

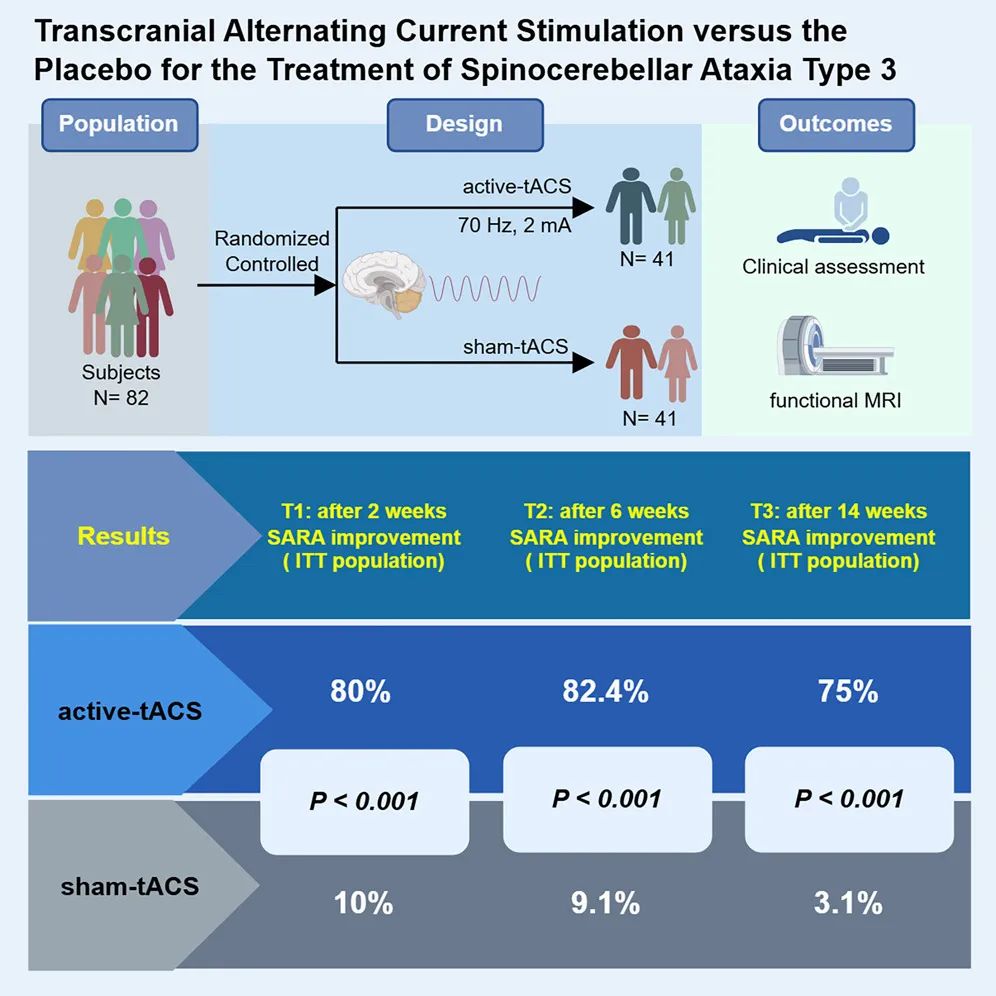

在这项新研究中,研究团队开展了一项三盲、平行分组、假刺激对照、随机临床试验,以探究经颅交流电刺激(tACS)在一大群脊髓小脑性共济失调 3 型(SCA3)患者中的治疗效果以及安全性。主要结局指标评估了共济失调的严重程度,次要结局指标评估了生活质量及不良事件。研究团队还使用功能性磁共振成像对参与患者进行了评估,以探究治疗后大脑功能连接的变化情况。

共计 82 名 SCA3 患者参与临床试验,按照 1:1 比例随机分为两组,每天接受40 分钟、70 赫兹、2 毫安的 tACS(active-tACS)或假刺激(sham-tACS),持续 2 周时间,两组分别有 40 名参与者完成了整个试验周期。

结果显示,active-tACS 组有 80%(32/40)的参与者达到了主要结局指标,而假刺激组仅有 10%(4/40)。此外,active-tACS 组在小脑性共济失调评估量表(SARA)评分上也显著降低。穿戴式步态分析以及功能性磁共振成像结果显示,经颅交流电刺激治疗可以通过调节大脑功能连接网络,缓解患者的共济失调功能以及步态不稳等症状。 参与者未出现严重不良事件,表明其安全性高。

参与者未出现严重不良事件,表明其安全性高。

总的来说,这项临床研究表明,经颅交流电刺激(tACS)通过调节脊髓小脑性共济失调 3 型(SCA3)患者的大脑功能连接,改善了共济失调的严重程度,且安全可行,未发现任何治疗相关不良事件。这项临床试验证明了经颅交流电刺激(tACS)在小脑疾病治疗中的广阔应用前景。

版权声明 本网站所有注明“来源:生物谷”或“来源:bioon”的文字、图片和音视频资料,版权均属于生物谷网站所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,否则将追究法律责任。取得书面授权转载时,须注明“来源:生物谷”。其它来源的文章系转载文章,本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,转载内容不代表本站立场。不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。